素材ダウンロード

新星 しんせい 和梨 TX

カテゴリ:くだもの

あと何年 食べることができるのか。

考えると すこし 切ない気がします。

ファイル名:shinsei-202510-tx.jpg

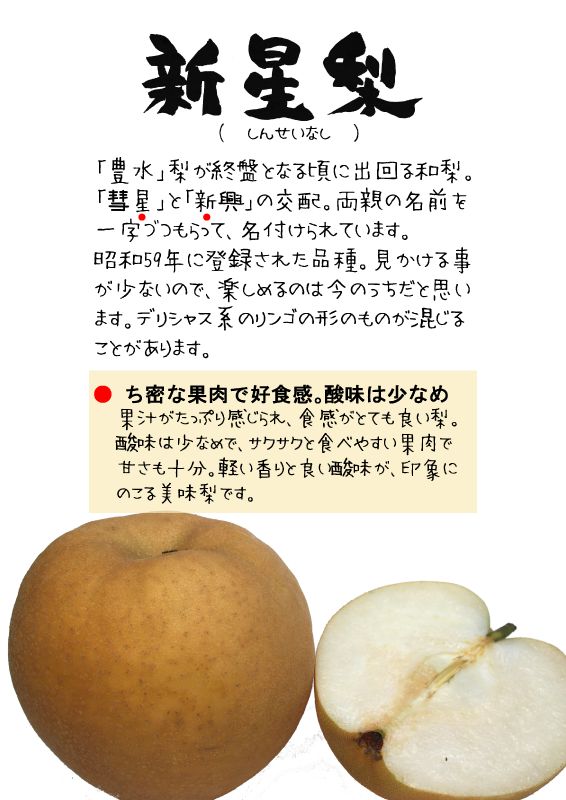

新星 しんせい

9月下旬ごろから出回る和梨。

品種登録から時間を経過していますが、まだ樹が元気なのでしょう、時折見かけることができます。

新潟生まれの和梨品種には、「新高」「新興」をはじめ、「新」の字が充てられる伝統があります。

新潟県は、古くから梨栽培がさかんで、じつは戦前の頃、日本一の生産量を誇っていた時期があります。

近年では「新王」「新美月」が登録されています。

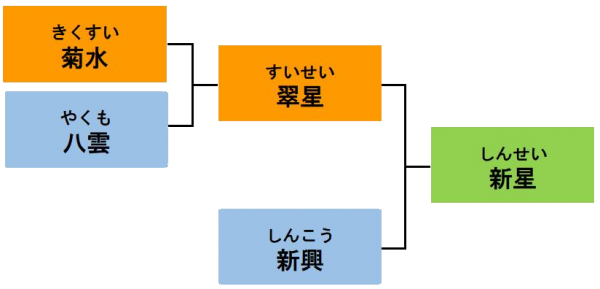

この品種には「新」がついていますが、新潟生まれではなく、現 農研機構の育成。後述。

両親の名前を一字づつ取って名付けられています。後述。

育成期間は、昭和27年から昭和57年と、じつに31年間を要しています。

「豊水」が終わるころに出回り始めます。

【 品種登録情報 】

この品種は農水省に品種登録されています。抜粋し転載。

農林水産植物の種類 Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai (和名:ニホンナシ変種)

登録品種の名称 新星 (よみ:シンセイ )

登録年月日 1984/03/19

育成者権の存続期間 18年

育成者権の消滅日 2002/03/20 ※期間満了

品種登録者の名称及び住所

果樹試験場 (305-8605 茨城県つくば市藤本2番1号)

この品種は、「翠星」と「新興」の交雑実生で、果実は関東地方中部において、9月下旬~10月上旬に成熟する日本なしである。・・・「新興」とは交配不親和であるが、その他の主要品種とは親和性がある。果実は円楕円形で、蒂端部がやや細く、りんごのデリシャス型に似た果形が混在する。果実の大きさは1果平均約350g、「新高」「新興」「豊水」よりも小さい。果皮の色は赤褐色で、果点は密に分布する。果肉は黄白色で、肉質は軟かく、「豊水」と「新興」の中間位で、ち密である。果汁は多く、甘味は多く、糖度12度内外で「豊水」と同程度、「新高」より多少高い。酸味はPH4.9程度で「豊水」より少ない。成熟期は育成地(茨城県筑波郡谷田部町)において9月下旬で、「新高」より10日、「新興」より20日位早く、「豊水」より10日位遅い。・・・「新高」及び「新興」と比較して、成熟期が早いこと、果実が小さいこと、果肉がち密で軟かいこと等で、「翠星」と比較して、果皮色が異なること等で、「豊水」と比較して、成熟期が遅いこと等で区別性が認められる。

なお、収穫時期については、気候変動もあって、ずれる傾向から、豊水らと出荷時期がぶつかる可能性が指摘されています。

果樹試験場報告 ニホンナシの新品種“新星"について 農林省果樹試験場

https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010291994.pdf

【 食べてみた印象 】

前回は2021年入手。

香りが良く、柔らかで、多汁の印象が残りました。

2025年9月、久々に入手できたので、食べてみます。

なお、収穫期は、地域によって差があるかもしれません。

デリシャス系リンゴのような、やや縦長の甲高な形状のものが混じるようです。

切ってみると、しっかり堅い。

直前に、とても柔らかい「あきあかり」を試していたので、差ははっきり感じられます。

食べると、強い味わいという印象。

パンチがあって、一口で美味しさを印象づけられます

適度な酸味とともに、とても甘いジュースが口いっぱい占領します。

食感は、食中の最後にシャリシャリとした食感が残りますが、さほど不快なわけではありません。

食感の印象はとても良い部類です。果肉が緻密なのだと思います。

噛んだ感じも、しっかり感があって、ジュースもたっぷりに感じました。

糖度は12度台でじゅうぶん甘い印象が残ります。

糖度だけでなく、すべてのバランスを含めた印象で甘さの記憶も異なってくるものです。

何かの香りがあるのですが、何なのだろうと、記憶の引き出しを探るものの、例えが判りません。

豊水よりも、少し強めに酸味を感じたのですが、農研機構のレポートでは、豊水よりやや弱いとあります。

今考えてみると、豊水も終盤だったので、酸味がとても少ない状態で記憶されていたのでしょう。

個人的には、この酸味がとても良いアクセントになっていると感じました。

なお、保存性については、他の品種より、特に高い と評価されています。

https://www.naro.affrc.go.jp/org/tarc/seika/jyouhou/H06/tnaes94118.html

施設は必要ですが、需要の境目を狙ったマーケティングに寄与する可能性を指摘しています。

家庭でも、冷蔵保存で、かなり長く楽しめる品種のようです。

昭和の終わりに出てきた品種。

樹齢を考えると、あと10年ほどは入手できるチャンスがありそうです。

そんな風に考えると、少し切ないような気もします。

202109

202510改