素材ダウンロード

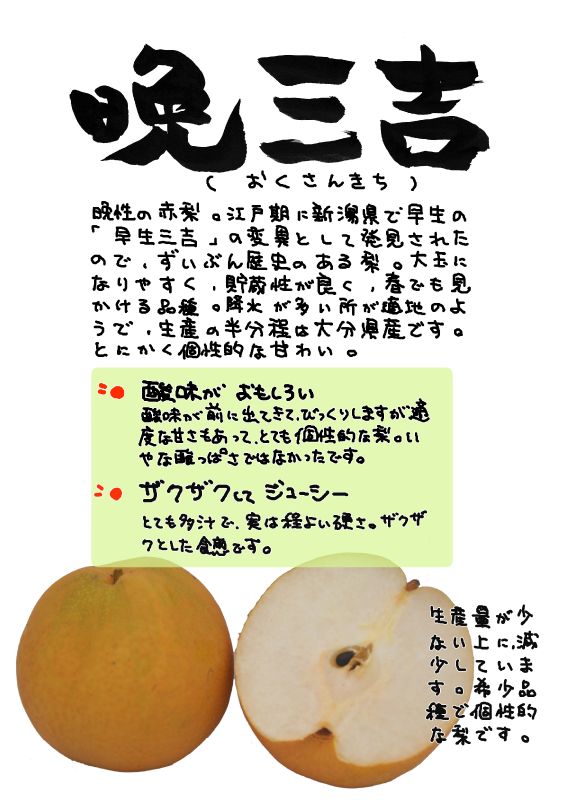

晩三吉 おくさんきち

カテゴリ:くだもの

梨で、酸味を楽しむ という発想は、今では無い不思議体験です。

まずい、という評もありますが、食べてみると クセになるから面白いものです。

ファイル名:20210111.jpg

晩三吉 おくさんきち ばんさんきち

明治時代から栽培されている、とても歴史の長い和梨。

700g程度の、大型になる晩生赤梨です。

大正時代に「長十郎」が一世風靡するまでは、各地で栽培されていたようです。

和梨では珍しい、酸味も楽しむという、不思議な体験ができます。

【 来歴 】

古い品種で、来歴については諸説あります。

江戸時代にも栽培されていたという、「早生三吉」の偶発実生が、新潟県中蒲原郡両川村(現在の新潟市江南区)で発見されたものが、明治になって各地に広まったとされています。

「新雪」「豊月」の親品種でもあります。

晩生(おくて)の三吉なので、略して「晩三吉(おくさんきち)」。

梨のテーマパーク、鳥取二十世紀梨記念館(鳥取県倉吉市)では、過去の歴史を振り返るコーナーがあります。

出荷用のハンコが展示されていて、「晩三吉」もありました。

私も、鳥取の数か所の店舗で、陳列販売されているのを見かけました。

栽培面積は不明ですが、大分、福島 ほか各地で栽培されているようです。

比較的多雨の地域が栽培に向いているそうです。

当方は、石川県で入手。

なお、栽培に関連して、おもしろい資料がありましたので、ご紹介。

「和梨の品種」岩垣駛夫(いわがき はやお) 福島県園芸試験場長

https://www.snowseed.co.jp/wp/wp-content/uploads/grass/grass_195608_02.pdf

雪印種苗さんHPで保存している記事です。

岩垣氏は、りんご育成に従事したほか、日本ブルーベリーの父と呼ばれています。

1956年に書かれたものでしょうか。当時の梨品種を俯瞰して、岩垣氏がコメントを残しています。

当時の梨市場の様子や歴史が記録されています。

「長十郎」「二十世紀」「早生赤」といったところが、当時のメジャーな品種だったそうです。

また、今後期待される品種についても言及されています。

その後の梨品種の趨勢を考えると、とても興味深い内容となっています。

「晩三吉」に関して、「和梨の代表的貯蔵品種」と評しており、当時はメジャーな存在だったことが伺えます。

福島以北では適地といえず、期待した品質におよばないと記されています。

「晩三吉」の交配品種、「新雪」について、試食の機会を得た記述がありますが、1949年発表の品種なので、希少だったのでしょう。

【 食べてみた印象 】

まん丸で、きれいな形の個体。

切ると、とてもジューシーな印象。

食べてもジューシーさはたっぷり感じられました。

甘味はありますが、おとなしい印象。

予備知識なしで食べたので、酸味に驚きました。

最初は、違和感を感じたのですが、だんだんクセになって、とりこになるから不思議です。

おどろくべき 個性的な梨。

梨で、酸味を楽しむ という発想は、今では無い不思議体験です。

時代に合わない部分もあるので、いつまで栽培され続けるのか気になるところです。

酸味という個性も、突き抜けた個性となって、心に残る品種となるでしょう。